|

С.Серебряков

ОБ ОРИЕНТИРОВАНИИ И НЕ ТОЛЬКО

Воспоминания

ВСТУПЛЕНИЕ

Сейчас, в эпоху компьютеров и интернета, у большинства людей есть

электронный адрес, как правило, придуманный самостоятельно. Обычно

используют свои фамилии или имена, но бывают и более оригинальные. Моя

фамилия неудобна для латинской транскрипции, и я выбрал себе электронное

имя «oriss». К индийскому штату Орисса оно не имеет отношения, а

означает «Ориентировщик Сергей Серебряков». Вот уже более 30 лет я

отношусь к «О-сообществу», как называют себя любители спортивного

ориентирования. Этот замечательный вид спорта, увы, пока не жалуют СМИ,

так как он незрелищный. На футбольном матче играют 22 человека, а

зрителей десятки тысяч, а с учетом телезрителей – сотни миллионов. В

ориентировании же болельщиков и зрителей, как правило, нет вообще, ведь

они могут увидеть только старт и финиш, а вся борьба скрыта в лесу, и

понять и прочувствовать ее можно только самому став участником

соревнований.

Многие, однажды попробовавшие силы в спортивном ориентировании,

«заболевают» им на всю жизнь. Так было и со мной, но мой путь в спорт

был не совсем обычным. Я хочу рассказать о нем подробнее.

Одной из причин, побудивших меня начать писать эти мемуары, стала книга

Андрея Чиркова «Бег в помощь», изданная в 2006 г. Автор (кстати,

племянник знаменитого киноактера Бориса Чиркова), рассказывает, как он в

52 года впервые пробежал марафон и впоследствии покорил более сотни

марафонов по всему земному шару, в том числе на Северном полюсе и в

Антарктиде. Конечно, 52 года – весьма солидный возраст для начала

спортивной карьеры, но автор вскользь упоминает, что в молодости

некоторое время занимался легкой атлетикой и показывал неплохие

результаты. У меня же все было по-другому. Впрочем, читайте сами.

Часть 1. ПРЕДЫСТОРИЯ (до 1982 г.)

Пожалуй, трудно найти здорового человека, более далекого от спорта, чем

я в детстве и юности.

Я рос в интеллигентной московской профессорской семье. Мой отец,

известный ученый-ботаник , человек нелегкой и необычной судьбы, выходец

из сельской глубинки, в молодости был прекрасным спортсменом и собирался

приобщить к спорту и меня, но тяжелая болезнь сердца лишила его этой

возможности, когда мне было всего 6 лет.

Родители целиком отдавали себя науке, и моим воспитанием занимались в

основном бабушка с дедушкой. Мой дед, замечательный бывалый человек,

привил мне на всю жизнь любовь к технике. Первый «конструктор» появился

у меня в 5 лет, в 7 лет я уже мастерил из него модель шагающего

экскаватора, в 9 лет стал завзятым радиолюбителем, что определило мою

будущую профессию, а в 11 еще и фотолюбителем.

Я много сидел дома, много читал, в основном научно-популярную литературу

и фантастику, не любил гулять, не играл с друзьями в подвижные игры.

Летом мы снимали дачу, и я там главным образом собирал грибы и

коллекционировал насекомых. Я ни разу не был в пионерлагере. Хотя на

здоровье особо не жаловался, в школе был одним из самых слабых

физически. Уроки физкультуры были для меня сущим наказанием. Если в

младших классах нас худо-бедно учили общефизической подготовке, то в

старших уроки, как правило, сводились к игре в волейбол и баскетбол, а

так как от моей руки мяч летел совсем не туда, куда надо, меня быстро

выгоняли, и большую часть урока я сидел на скамейке. Изредка были и

другие виды, например, бег, но бегать я не любил и не умел. Я вообще не

мог представить, как человек может пробежать больше километра – сам

после нескольких сот метров уже задыхался. Кроме того, я абсолютно не

умел плавать (хотя по знаку зодиака отношусь к Рыбам). Когда мне было 5

лет, отец попытался научить меня старым варварским способом – бросить в

воду, но результат оказался противоположным – я стал бояться воды. Но

еще больше я боялся признаться в своем неумении – мне это казалось

неслыханным позором. куда надо, меня быстро

выгоняли, и большую часть урока я сидел на скамейке. Изредка были и

другие виды, например, бег, но бегать я не любил и не умел. Я вообще не

мог представить, как человек может пробежать больше километра – сам

после нескольких сот метров уже задыхался. Кроме того, я абсолютно не

умел плавать (хотя по знаку зодиака отношусь к Рыбам). Когда мне было 5

лет, отец попытался научить меня старым варварским способом – бросить в

воду, но результат оказался противоположным – я стал бояться воды. Но

еще больше я боялся признаться в своем неумении – мне это казалось

неслыханным позором.

И все же одна физкультурная «отдушина» у меня была – я любил кататься на

лыжах, еще с детства, и это единственный вид спорта, где я был на

уровне, скажем так, близком к среднему. Я ходил на лыжах сначала по

двору, потом в Чапаевском парке (мы жили у метро «Аэропорт»), потом в

Тимирязевском, потом стал ездить с приятелем в Опалиху кататься с

Черневских гор .

В аттестате по физкультуре мне кое-как натянули четверку, а когда я в

1967 году поступил в Московский институт электронного машиностроения,

там была кафедра физвоспитания, где студенты могли выбрать одну из

специализаций – гимнастика, легкая атлетика, лыжи, баскетбол и борьба

самбо. Я, естественно, выбрал лыжи, прошло несколько занятий, но вдруг

однажды число студентов-лыжников резко увеличилось. Дело в том, что

большинство студентов (а факультет был в основном мужской) пожелали

заниматься самбо, там возник перебор, неперспективных отчислили из

секции, и они пришли к нам в лыжи. Но теперь перебор возник у нас, и

преподаватель решил отсеять неперспективных лыжников способом, который

был впоследствии отражен в американском фильме «Загнанных лошадей

пристреливают, не так ли?» - устроить забег на 2 км (бегом, не на лыжах,

ведь дело было в сентябре), и пришедших последними отчислить. Я же, как

известно, был исключительно лыжником, но отнюдь не бегуном, и оказался

среди аутсайдеров. Из секции меня попросили, и мне ничего не оставалось

делать, как идти в гимнастику – единственную секцию, где не было

перебора. Гимнаст из меня никудышный, зачет по физкультуре я получил

почти исключительно за посещаемость. Но еще была сдача норм ГТО.

Каким-то чудом проскочило мое неумение плавать. Повторяю, я боялся

признаться в неумении , пришел в бассейн и прыгнул в воду – вдруг

получится, но… меня спасли. А вот по лыжам в гонке на 10 км я показал

результат 47:56 – это третий разряд! Правда, старт проводился в Лужниках

по ровному месту и, возможно, полных 10 км не было.

В институте была военная кафедра, и после 4 курса мы проходили военные

сборы на Украине в городе Гайсин Винницкой области. В программу «физо»

входил кросс на 3 км. Бежать надо было в сапогах, правда, допускалось

без головного убора и ремня. Я, помнится, кое-как пробежал половину, а

вторую в основном шел пешком. Вот такой я был «бегун». В институте была военная кафедра, и после 4 курса мы проходили военные

сборы на Украине в городе Гайсин Винницкой области. В программу «физо»

входил кросс на 3 км. Бежать надо было в сапогах, правда, допускалось

без головного убора и ремня. Я, помнится, кое-как пробежал половину, а

вторую в основном шел пешком. Вот такой я был «бегун».

В институте же, где-то на втором или третьем курсе (1969-70 г.) я

впервые узнал о существовании спортивного ориентирования. Секции

ориентирования в институте не было, но в нашей группе была одна

студентка по имени Татьяна Ревтова. Она всерьез увлекалась радиоспортом

(ее отец был руководителем секции наблюдателей Московского радиоклуба) и

организовала в институте коллективную радиостанцию с позывным UK3ABM.

Понемногу этим делом заинтересовался и я.

Радиоспорт – понятие широкое. Это прежде всего связь на коротких волнах

между радиолюбителями всего мира (целью является сам факт установления

связи, а не передача какой-либо информации). Это также скоростной прием

и передача радиограмм на ключе по азбуке Морзе. Это «охота на лис» или

спортивная радиопеленгация (ее до сих пор путают с ориентированием, хотя

«лисоловов» в сотни раз меньше, чем ориентировщиков). Это, наконец,

радиомногоборье, включающее в себя три вида – скоростной прием-передачу

радиограмм, работу в радиосети (обмен радиограммами по определенным

правилам) и… спортивное ориентирование. Да-да, именно ориентирование в

классическом виде, а не «охоту на лис». Так вот, Татьяна Ревтова

занималась именно многоборьем, а значит, и ориентированием. Радиоспорт – понятие широкое. Это прежде всего связь на коротких волнах

между радиолюбителями всего мира (целью является сам факт установления

связи, а не передача какой-либо информации). Это также скоростной прием

и передача радиограмм на ключе по азбуке Морзе. Это «охота на лис» или

спортивная радиопеленгация (ее до сих пор путают с ориентированием, хотя

«лисоловов» в сотни раз меньше, чем ориентировщиков). Это, наконец,

радиомногоборье, включающее в себя три вида – скоростной прием-передачу

радиограмм, работу в радиосети (обмен радиограммами по определенным

правилам) и… спортивное ориентирование. Да-да, именно ориентирование в

классическом виде, а не «охоту на лис». Так вот, Татьяна Ревтова

занималась именно многоборьем, а значит, и ориентированием.

Спортивное ориентирование меня заинтересовало, но чисто теоретически –

ведь там надо бегать, и дистанции длинные. А вот карты… к ним у меня с

детства была особая страсть. У нас хранится семейная реликвия – карта

Московской области 1939 года масштаба 3 км в 1 см. Она была весьма

точной, в отличие от продававшихся тогда административных и туристских

карт, вопиюще искаженных по милости КГБ. Но масштаб все же маловат, да и

возраст более чем почтенный. В институте на военной кафедре был курс

военной топографии, нам несколько раз выдавали под расписку настоящие

«генштабовские» секретные карты масштаба 1:25000, я был от них в полном

восторге, но, как говорится, видит око, да зуб неймет. Правда, это было

всего пару раз, а так мы изучали топографию по точнейшим картам ФРГ или

фантастическим условным картам с городом Снов на большой реке Соть с

притоком Андогой (в действительности города Снов не существует, Соть –

небольшая речка в Костромской области, а Андога – в Вологодской).

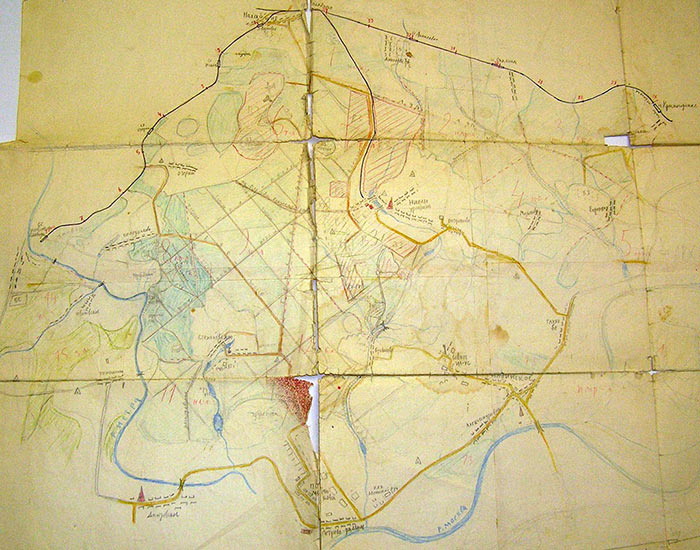

И вот в том же 1970 году я решил сам нарисовать карту такого же масштаба

на район, где я чаще всего ходил на лыжах, за грибами или просто гулять.

Это район к югу от Рижской

железной дороги между станциями Красногорская

и Нахабино, вплоть до реки Истра и существовавшей тогда ветки Нахабино -

Павловская Слобода. Он включал, в частности, деревню Веледниково, где мы

с 1956 по 1964 г. снимали дачу. О спортивном ориентировании речи не

было, карту я хотел использовать для измерения пройденных расстояний и

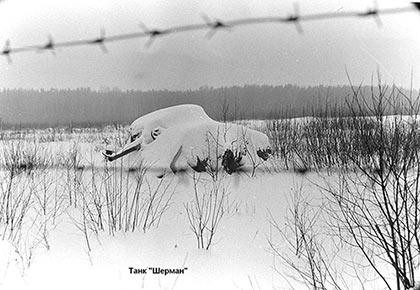

нанесения разных интересных объектов. А таковые были - в частности,

заброшенный военный полигон под Нахабином, где я обнаружил несколько

увязших в болоте танков времен Великой Отечественной войны, в том числе

немецкий «Тигр» и американский «Шерман». Сейчас, кстати, эти танки

вывезены оттуда в мемориальный железной дороги между станциями Красногорская

и Нахабино, вплоть до реки Истра и существовавшей тогда ветки Нахабино -

Павловская Слобода. Он включал, в частности, деревню Веледниково, где мы

с 1956 по 1964 г. снимали дачу. О спортивном ориентировании речи не

было, карту я хотел использовать для измерения пройденных расстояний и

нанесения разных интересных объектов. А таковые были - в частности,

заброшенный военный полигон под Нахабином, где я обнаружил несколько

увязших в болоте танков времен Великой Отечественной войны, в том числе

немецкий «Тигр» и американский «Шерман». Сейчас, кстати, эти танки

вывезены оттуда в мемориальный комплекс на 41 километре Волоколамского

шоссе близ Снегирей. И еще один интереснейший объект – памятник на месте

запуска первых советских ракет в 1933 г. группой ГИРД под руководством

Королева, Цандера и Тихонравова к югу от Нахабина. комплекс на 41 километре Волоколамского

шоссе близ Снегирей. И еще один интереснейший объект – памятник на месте

запуска первых советских ракет в 1933 г. группой ГИРД под руководством

Королева, Цандера и Тихонравова к югу от Нахабина.

Карту я рисовал, пользуясь компасом, шагомером и иногда велосипедом со

счетчиком расстояний. Карта эта хранится у меня и поныне, и когда в 1988

г. в этом районе были соревнования «Спортивное долголетие», я сравнил ее

со спортивной картой – все довольно точно.

Итак, в студенческие годы я довольно много ходил на лыжах и пешком по

лесу, ездил на велосипеде (в том числе с мотором), но этим дело

ограничивалось, так что я был отнюдь не спортсмен, а скорее

турист-одиночка.

В 1972 году я окончил МИЭМ и был направлен по распределению на работу в

один из московских «ящиков» под названием НИЭТИ и завод «Пластик» - ныне

это АО НПП «Дельта». Так получилось, что я работаю там и поныне уже 45-й

год, хотя дважды менял направление инженерной деятельности – 20 лет

занимался техникой СВЧ, затем 4 года медицинской аппаратурой, а теперь

являюсь главным специалистом-разработчиком газосигнализаторов серии

ИГС-98. (См. сайт www.deltainfo.ru).

Когда я устраивался на работу в отдел, мне достался на время рабочий

стол одного молодого сотрудника, ушедшего на год в армию после окончания

вечернего института. Звали его Володя Гуз. По рассказам сослуживцев, он

был спортсменом – легкоатлетом, лыжником, сильнейшим шахматистом и…

ориентировщиком. В ящиках его стола я обнаружил несколько странных на

вид карт – черно-белых, на фотобумаге, без каких-либо географических

названий, зато в ряде случаев с некими кружочками и названиями разных

соревнований. Так я впервые познакомился с реальными спортивными

картами, хотя заниматься ориентированием не собирался. Через год Володя

вернулся из армии к нам в отдел, мы подружились, но ориентирование он

бросил, переключившись на туризм, в основном байдарочный.

Кстати, в армию хотели забрать и меня, офицером на 2 года. В марте 1973

г. я прошел призывную комиссию, мне было сказано ждать разнарядки где-то

в июле-августе, но… что-то там в военном ведомстве не сложилось, призыв

отменили. Однако это послужило для меня стимулом начать учиться плавать

– я стал ходить в бассейн «Москва» на месте нынешнего Храма Христа

Спасителя, но плавать кое-как научился только года через два – для

взрослого человека, к тому же с детства боящегося воды, это неизмеримо

труднее, чем для ребенка. Однако это послужило для меня стимулом начать учиться плавать

– я стал ходить в бассейн «Москва» на месте нынешнего Храма Христа

Спасителя, но плавать кое-как научился только года через два – для

взрослого человека, к тому же с детства боящегося воды, это неизмеримо

труднее, чем для ребенка.

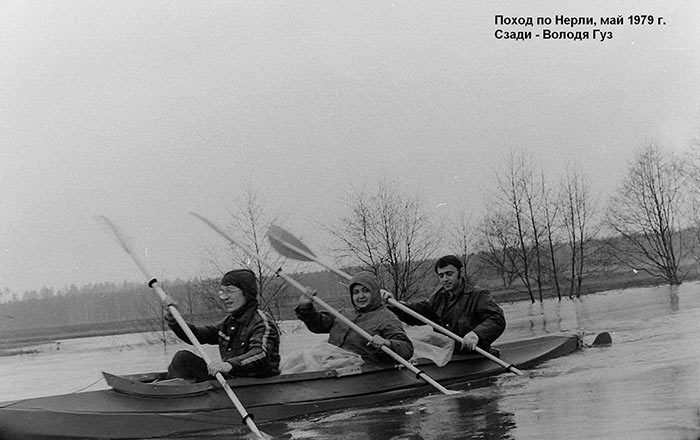

А Володя Гуз вовлек меня впоследствии в туризм, в том числе и на

байдарках. Кроме него, у нас в отделе был еще один байдарочник-любитель,

тоже Володя, он в 1978 году уговорил меня пройти весной в половодье по

Истре на двухместном «Салюте». Мне так понравилось, что я на следующий

день купил себе одноместную байдарку «Таймень-1» (их выпустили очень

маленькой партией, вскоре выпуск прекратили, перейдя на 2- и 3-местные),

а через неделю, возомнив себя бывалым байдарочником, отправился один в

Красную Пахру, намереваясь совершить путешествие до Подольска. Лихо

собрал байдарку, лихо сел и поплыл, и… через несколько минут

перевернулся. Невероятное стечение обстоятельств – в месте моей аварии

оказался турист в гидрокостюме, искавший свою байдарку, затонувшую

неделю назад. Он спас меня. Это был серьезный урок – Пахра в половодье

местами опасна из-за подтопленных деревьев, а я к тому же совершил

непростительную ошибку – поставил на байдарку руль, который в сложных

условиях делает ее неуправляемой, тут нужно действовать только веслом.

Впоследствии я ходил несколько раз один на своем «Таймене», но только

летом и только по спокойным рекам, где действительно нужен руль. А с

лета 1978 года стал ходить в компании байдарочников с первым Володей. Мы

прошли несколько подмосковных рек в последующие майские

праздники, а ту злосчастную Пахру я прошел через год в компании со

вторым Володей и его приятелем Витей, и на этот раз я сам оказался в

роли спасателя – на середине пути их байдарку затянуло под железный

мостик, они оказались на мостике, а я на своем «Таймене» спас их

перевернутый «Салют».

Байдарочное увлечение оказалось относительно недолгим – через 5 лет я

совершил свое последнее путешествие - по Воре, а в конце концов подарил

свою байдарку этому самому Вите, который увлекся и стал ходить на

сложные реки в Карелию, а сам… впрочем, я забежал вперед. Итак, вернемся

на наше предприятие.

В советские времена оно было большим – свыше 3000 человек. Был в нем,

естественно, профком, и велась спортивно-массовая работа.

Предприятие

относилось к 4-му отраслевому совету ДСО «Зенит», был свой коллектив

физкультуры под названием «Пластик», проводились соревнования по многим

видам спорта – первенства предприятия, района, отраслевого совета ДСО. Я

регулярно участвовал в первенствах предприятия по лыжам, но они мне не

нравились. Проводились, как правило, в Тимирязевском парке, лыжня

специально не готовилась, только размечалась, многое делалось «для

галочки», и бывали случаи, когда участники срезали дистанцию, что

вызывало у меня возмущение, а у них лишь усмешку. Предприятие

относилось к 4-му отраслевому совету ДСО «Зенит», был свой коллектив

физкультуры под названием «Пластик», проводились соревнования по многим

видам спорта – первенства предприятия, района, отраслевого совета ДСО. Я

регулярно участвовал в первенствах предприятия по лыжам, но они мне не

нравились. Проводились, как правило, в Тимирязевском парке, лыжня

специально не готовилась, только размечалась, многое делалось «для

галочки», и бывали случаи, когда участники срезали дистанцию, что

вызывало у меня возмущение, а у них лишь усмешку.

Но были среди сотрудников и сильные спортсмены, защищавшие честь

предприятия на соревнованиях более высокого ранга. Помню сильнейших

наших лыжников: Михаил Горяинов, Юрий Архипов, Андрей Короленко,

Валентин Бакун, Тамара Бобышева. Они были членами лыжной секции,

руководил которой Лев Александрович Крохин, работавший начальником

лаборатории. Я в эту секцию не стремился – не тот уровень. Но была у

меня мечта – попробовать силы в каких-нибудь хорошо организованных

массовых соревнованиях для всех желающих.

В 1977 году в наш отдел перешел работать уже упомянутый мной сильный

лыжник Юра Архипов. Узнав о моем желании, он пригласил меня на гонку

памяти друзей МАИ близ станции Малино на дистанцию 15 км. Я прошел

дистанцию, но особого удовольствия не получил, так как постоянно слышал

за спиной «Хоп-хоп!» и уступал лыжню – все-таки уровень мой оказался

слабоват, несмотря на то, что я с каждым годом наращивал объемы своих

лыжных походов, осваивал новые маршруты, все более дальние и сложные. Тогда это было просто – все Подмосковье было исчерчено лыжнями, в

выходные зимой чуть ли не вся Москва вставала на лыжи. У меня есть

ностальгический фотоснимок, сделанный в одно из воскресений 1978 года на

Черневских горах близ Красногорска – на нем можно насчитать около 500

лыжников. Сейчас, увы, лыжники появляются там лишь изредка. меня на гонку

памяти друзей МАИ близ станции Малино на дистанцию 15 км. Я прошел

дистанцию, но особого удовольствия не получил, так как постоянно слышал

за спиной «Хоп-хоп!» и уступал лыжню – все-таки уровень мой оказался

слабоват, несмотря на то, что я с каждым годом наращивал объемы своих

лыжных походов, осваивал новые маршруты, все более дальние и сложные. Тогда это было просто – все Подмосковье было исчерчено лыжнями, в

выходные зимой чуть ли не вся Москва вставала на лыжи. У меня есть

ностальгический фотоснимок, сделанный в одно из воскресений 1978 года на

Черневских горах близ Красногорска – на нем можно насчитать около 500

лыжников. Сейчас, увы, лыжники появляются там лишь изредка.

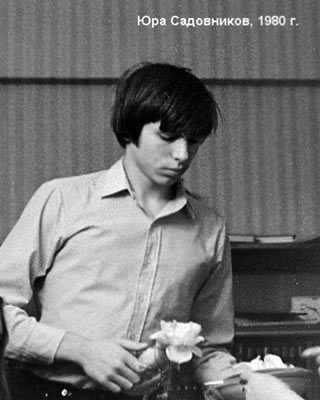

Любимым моим местом походов по-прежнему оставался район Опалиха –

Нахабино – Павловская Слобода. Я знал там каждый уголок (как-никак –

карта!), и в 1974 году организовал в нашем отделе лыжный поход по

маршруту Опалиха – Павловская Слобода с заходом на упоминавшийся уже

полигон с танками. Желающих оказалось 12 человек, среди них – семья

нашей сотрудницы Марии Тимофеевны Садовниковой, включая ее 12-летнего

сына Юру. Он был от путешествия в полном восторге, а через несколько лет

я узнал, что он стал заниматься ориентированием под руководством Зинаиды

Максимовны Смыкодуб – бывшей сотрудницы нашего предприятия, ставшей

профессиональным тренером.

В 1980 году мы были в гостях у Марии Тимофеевны на дне рождения, и я

вновь встретился с Юрой – на этот раз ему было 17 лет, он был уже

сильным ориентировщиком и показал мне ряд карт, от которых я в свою

очередь пришел в полный восторг. На этот раз я впервые увидел цветные

карты, в том числе на места, мне хорошо знакомые, в частности, на

окрестности Красногорска. В том же году я купил в магазине две книги –

«Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию»

Б.И.Огородникова и «Спортивное ориентирование на лыжах» С.Б.Елаховского.

Я их много раз перечитывал, знал чуть ли не наизусть, и теоретически был

уже знатоком. И к моей мечте о массовой лыжной гонке добавилась еще одна

– попробовать силы в зимнем ориентировании, только в зимнем, так как

бегать я по-прежнему не умел. Однако почти никакой информации о

каких-либо общедоступных соревнованиях я не имел. Слышал что-то о

Манжосовской лыжной гонке, но как на нее попасть? И Юра Садовников

ничего не мог мне сказать о соревнованиях по зимнему ориентированию для

всех желающих. Так что мечты оставались мечтами. А тем временем я довел

максимальное расстояние, пройденное мной на лыжах, до 50 км, пройдя по

маршруту Радищево – Снегири – Павловская Слобода – Нахабино. Тогда это

было вполне возможно, а при хорошей погоде и хорошей лыжне не составляло

особого труда. В 1980 году мы были в гостях у Марии Тимофеевны на дне рождения, и я

вновь встретился с Юрой – на этот раз ему было 17 лет, он был уже

сильным ориентировщиком и показал мне ряд карт, от которых я в свою

очередь пришел в полный восторг. На этот раз я впервые увидел цветные

карты, в том числе на места, мне хорошо знакомые, в частности, на

окрестности Красногорска. В том же году я купил в магазине две книги –

«Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию»

Б.И.Огородникова и «Спортивное ориентирование на лыжах» С.Б.Елаховского.

Я их много раз перечитывал, знал чуть ли не наизусть, и теоретически был

уже знатоком. И к моей мечте о массовой лыжной гонке добавилась еще одна

– попробовать силы в зимнем ориентировании, только в зимнем, так как

бегать я по-прежнему не умел. Однако почти никакой информации о

каких-либо общедоступных соревнованиях я не имел. Слышал что-то о

Манжосовской лыжной гонке, но как на нее попасть? И Юра Садовников

ничего не мог мне сказать о соревнованиях по зимнему ориентированию для

всех желающих. Так что мечты оставались мечтами. А тем временем я довел

максимальное расстояние, пройденное мной на лыжах, до 50 км, пройдя по

маршруту Радищево – Снегири – Павловская Слобода – Нахабино. Тогда это

было вполне возможно, а при хорошей погоде и хорошей лыжне не составляло

особого труда.

Еще один интересный эпизод. В 16-летнем возрасте у меня появилось новое

увлечение – изучать и фотографировать архитектурные памятники Москвы и

Подмосковья, в основном церкви. В дальнейшем стал искать разные

малоизвестные памятники и случайно узнал про Белопесоцкий монастырь

напротив Каширы. Первый раз поехал туда еще в 1967 году. Заброшенный и

полуразрушенный монастырь произвел сильное впечатление , я даже

впоследствии написал про него стихи. В 1970 году 12 апреля наблюдал

величественную картину – сильнейшее за последние полвека половодье на

Оке, монастырь превратился в остров. В мае 1980 года решил съездить туда

еще раз, заодно погулять в красивых прибрежных сосновых лесах. В

электричке рядом сидела группа детей с тренером, и из их разговоров я

понял, что это ориентировщики. Потом в лесу видел, как они бегают,

впервые увидел КП, и подумал: эх, мне бы так! Но опять-таки – надо

бегать. Еще один интересный эпизод. В 16-летнем возрасте у меня появилось новое

увлечение – изучать и фотографировать архитектурные памятники Москвы и

Подмосковья, в основном церкви. В дальнейшем стал искать разные

малоизвестные памятники и случайно узнал про Белопесоцкий монастырь

напротив Каширы. Первый раз поехал туда еще в 1967 году. Заброшенный и

полуразрушенный монастырь произвел сильное впечатление , я даже

впоследствии написал про него стихи. В 1970 году 12 апреля наблюдал

величественную картину – сильнейшее за последние полвека половодье на

Оке, монастырь превратился в остров. В мае 1980 года решил съездить туда

еще раз, заодно погулять в красивых прибрежных сосновых лесах. В

электричке рядом сидела группа детей с тренером, и из их разговоров я

понял, что это ориентировщики. Потом в лесу видел, как они бегают,

впервые увидел КП, и подумал: эх, мне бы так! Но опять-таки – надо

бегать.

Скажу также, что я еще с 1973 года регулярно ходил в Московский

радиоклуб, встречаясь там с упомянутой выше однокурсницей Татьяной

Ревтовой, построил любительский приемник и стал

коротковолновиком-наблюдателем с позывным UA3-170-930, освоил азбуку

Морзе и тренировался в работе на ключе.

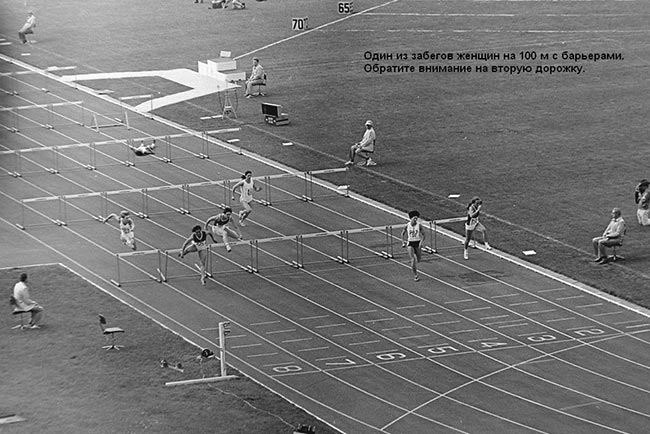

Сильное впечатление и некий душевный подъем вызвала у меня Московская

Олимпиада-80. Я дважды ходил в Лужники на состязания по легкой атлетике,

сделал ряд интересных фотографий.

Итак, я был уже частично готов и имел смутное желание вступить в большой

спорт. Я был здоров, холост, не имел каких-либо житейских проблем, на

работе в нашей лаборатории был сокращенный рабочий день из-за

незначительной вредности по СВЧ-излучению, дорога на работу занимала не

более получаса пешком, поэтому была масса свободного времени. Чтобы

преодолеть инертность, требовался только какой-то небольшой особый

стимул.

Вверх Вверх

|